CONTACT

Olivier Sultan

oliviersultan75@gmail.com

06 63 24 42 22

Artistes exposés:

Le rituel de la pose / Le studio photo en Afrique dans les années 1960-70

La photographie est apparue en Afrique dès le milieu du XIXe siècle, et pourtant sa reconnaissance en tant qu’art est un phénomène récent. Dans les années 1950, l’apparition du studio photo établit une relation d’apparat entre le photographe et son modèle. D’emblée, ces photographies de studio frappent par la solennité des poses et par le respect mutuel entre le photographe et son modèle. Cette relation s’explique par deux particularités récurrentes chez nombre de photographes africains : – en Afrique, le photographe de studio est un professionnel respecté, au statut social élevé. Il est aussi le gardien de la mémoire visuelle d’une communauté, le garant de l’identité de l’individu et le témoin de l’évolution de la société. Il est choisi pour ses qualités de médiateur, d’interprète social, d’intercesseur qui en font plus qu’un habile technicien : un fabricant d’icônes.

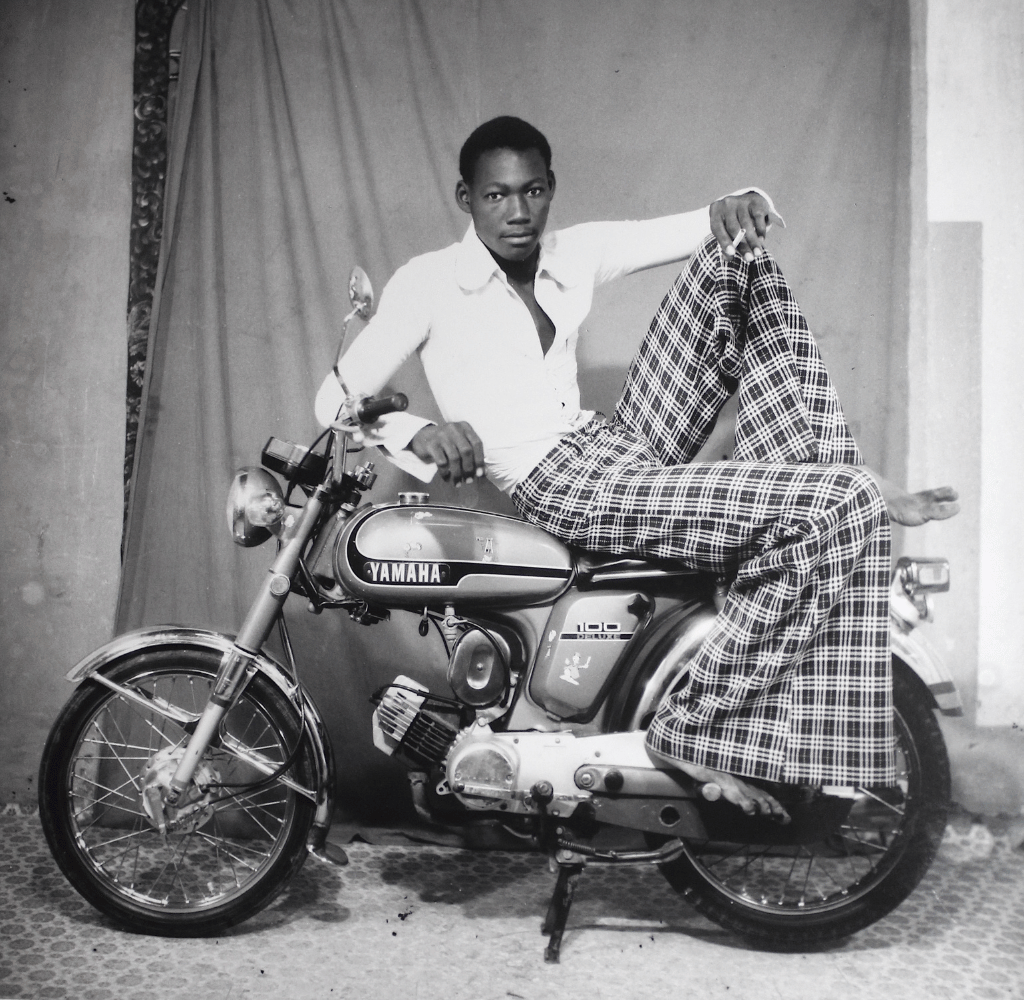

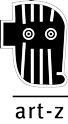

Le prix de la séance est assez élevé, et il s’agit souvent du premier et unique portrait. C’est un véritable événement. On vient de loin, on s’habille en fonction, on se parfume même parfois ! Le photographe doit souligner la position sociale du modèle et introduire par son style cette part de rêve et de fantaisie constitutive de son écriture, de son style. Les accessoires (lunettes, vêtements, montre, téléphone, radio, fleurs en plastique, chaussures, cigarette, chapeau, mobylette) ont une très grande importance : il s’agit sans doute moins de montrer ce que l’on est que ce que l’on désire devenir. Le photographe doit accorder du temps, pour être à même de bien saisir les ressorts de la personnalité qui pose devant lui.

La photographie africaine étant, ses débuts, à destination du marché local et non d’un regard extérieur, sa particularité est qu’elle révèle avant tout les aspirations du sujet. Petit à petit, les photographes intègrent la recherche esthétique dans leur travail.

Le portrait doit se comprendre comme une représentation rituelle condensée de la réalité, de l’image sociale. La famille, la collectivité en sont souvent les premiers destinataires (on sait l’importance de la famille élargie en Afrique, une collectivité à l’intérieur de laquelle le portrait photographique vient prendre sa place). Pour le photographe, il s’agit souvent de deviner, de révéler les rêves, les aspirations profondes de son modèle. Ainsi, à la fin des années 1960, les jeunes « yé-yé » de Bamako, de Bobo Dioulasso, ou de Dakar arborent leurs pantalons « pattes d’éléphant » ou leurs jupes courtes pour la première fois dans le studio de Sanlé Sory ou de Malick Sidibé.

La jeunesse est ainsi la principale clientèle de ces photographes de studio, montrant un enthousiaste envers certains aspects de la culture européenne, ainsi qu’une quête de soi, et la revendication nouvelle de son individualité.

Les photographes africains sont d’emblée au coeur même de leur sujet, de leur communauté qu’ils connaissent parfaitement et qu’ils soutiennent parfois financièrement, moralement. Ils en sont les sages, les pères, souvent les « stars », les chefs. Leur activité de photographe est complexe : ils sont tout à la fois des artisans (qui maîtrisent parfaitement la technique et savent réparer leurs appareils), des artistes, et des intercesseurs qui participent d’un rite de passage. Nul souci de de hiérarchisation ne régit leur activité : réparer de vieux appareils photo, faire des photos d’identité, tirer le portrait d’un ambassadeur ou d’un notable, discuter avec des enfants dans la rue, avec des marchands ambulants, préparer une exposition pour un musée à Paris ou New-York, rien n’est vraiment « prioritaire ».

L’important : être présent de chaque personne, de chaque séance au studio .

À leurs débuts, Seydou Keïta, Malick Sidibé ou Sanlé Sory ne se considéraient pas comme » artistes » , mais comme intercesseurs, médiateurs, metteurs en scène de l’image sociale portée par leurs clients . Peu à peu, en sublimant leurs modèles, en introduisant des décors, en travaillant les poses (les » vues de dos » chez Malick Sidibé, le travail sur les fonds en tissu chez Seydou Keïta), ces photographes ont affirmé leur style, leur écriture. Ils ont su magnifier les visages, travailler la mise en scène, intégrer la dimension esthétique dans leur travail.

En phase avec leur temps, doués d’une acuité extraordinaire, ils ont réinventé l’art du portrait en Afrique. La récurrence des mises en scène se conjugue avec le souci primordial de la place du modèle: chaque portrait est une rencontre, chaque sujet est présenté de manière unique, exaltée dans son élégance, sa noblesse, sa richesse. Les mêmes fonds, les mêmes accessoires se retrouvent par commodité d’une personne à l’autre, une façon pour l’artiste de marquer le caractère rituel de la pose au profit du sujet dans sa singularité. Mais c’est pour mieux libérer l’artiste du cadrage de la composition, au profit du véritable sujet.

Certes, Seydou Keïta – connu du tout Bamako, et exposé à la Fondation Cartier à Paris – et Malick Sidibé – Lion d’Or de la Biennale de Venise en 2007, prix Hasselblad en 2003 –, sont sans aucun doute les photographes africains les plus renommés, reconnus au niveau mondial.

Ils en avaient conscience. Ils avaient peu à peu déplacé leur point de vue, modifié certains repères, sans perdre leurs avancées dans la création artistique, ni le regard sur le sujet inscrit dans le présent.

On est ici très loin de la photographie « ethnographique » ou coloniale du début du XXe siècle, complice d’un spectacle où un système esthétique et idéologique assignait à l’image des peuples non occidentaux une valeur de trophée dans un univers de spectacle carnavalesque : il s’agissait alors plutôt d’un outil de domination, de pouvoir, de classification de l’altérité.

La photographie africaine de studio, avant tout à destination des modèles et non d’un marché ou d’un regard extérieur, est très loin du voyeurisme. Son essor est à mettre en relation avec une période historique inédite : celle des indépendances, époque placée sous le signe de l’espoir, de la liberté, de la foi en l’avenir. En tant que symbole de modernité, elle accompagne un désir d’émancipation par rapport à l’autorité coloniale, et se traduit par une réappropriation symbolique du regard sur soi.

Autre particularité : souvent investie d’une fonction rituelle la photographie en Afrique a très longtemps fait écho aux rites traditionnels. Plus qu’une simple image inerte, elle est une part de l’esprit, elle ne retient le sujet que temporairement. Par elle l’individu peut intervenir dans le processus cosmique naturel, prolonger la vie symboliquement, faisant du photographe un intercesseur entre deux mondes, un fabricant d’icônes sur papier, celui qui matérialise le double de l’autre, à la fois social et spirituel, de la personne photographiée. En Afrique occidentale, il a très rapidement intégré le culte des morts : photographie du défunt sur son lit de mort, utilisation du portrait lors de rites funéraires.

Dans la plupart des cultures africaines, la représentation du visage humain devait être impersonnelle : une ressemblance trop évidente pouvait attirer le mauvais sort, voire la mort. Il est intéressant de noter que chez les Igbo d’Afrique de l’Ouest la photographie fut la première représentation fidèle tolérée du visage humain. Celle du défunt était accrochée face contre le mur, pour éviter une « sortie » importune de son esprit dans le monde des vivants. Chez les Yoruba (Nigéria, Bénin), la photographie remplace peu à peu les poupées protectrices de l’unité des jumeaux, en cas de décès de l’un d’eux. Ainsi par elle, l’individu peut intervenir dans le processus cosmique naturel, prolonger la vie symboliquement.

-Olivier Sultan, avril 2024-

PARIS

27 rue Keller

75011 Paris

Metro: Bastille

PARIS

Mercredi-Samedi

14h00-19h00

Oliver Sultan

Artistic Director

+33 6 63 24 42 22

Email

INSCRIPTION NEWSLETTER

Recevoir des invitations aux vernissages